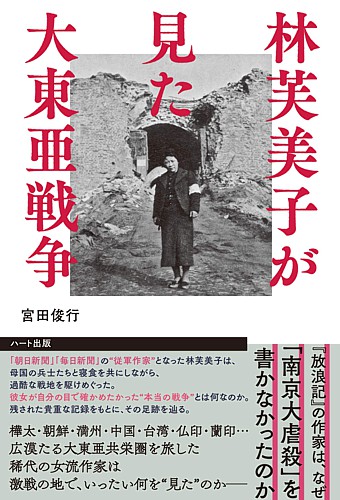

『放浪記』で知られる作家・林芙美子は、昭和一二(一九三七)年一二月二七日、長崎から船に乗って中華民国の首都・南京に向け旅立った。

東京日日新聞・大阪毎日新聞(両紙がのちの毎日新聞)の特派員として、二週間前の一三日に陥落したばかりの現地を取材するためだ。

翌二八日上海に着くと、三〇日陸路で南京に向かい、三四歳の誕生日を迎えた大みそかに「女性の南京一番乗り」を果たす。その後、明けて一三年一月三日まで滞在している。

いわゆる「南京大虐殺」の定義はいろいろあろうが、月刊「正論」編集部によると、「旧日本軍が中国の当時の首都・南京を占領した昭和十二年十二月から翌年初めにかけて、多くの中国軍捕虜や市民を虐殺した──と宣伝された事件」である(『別冊正論』26)。

つまり林芙美子は、まさにその真っただ中にいたわけだ。

南京市内に三泊、前後に露営を一泊ずつ、計五泊六日の南京行である。〝大事件〟を目撃するには十分な時間だ。

ところが、帰国後わずか半年で刊行した『私の昆虫記』に収めた一連の南京従軍記には、一言の虐殺行為も出てこない。日本軍の〝蛮行〟を暗示したり、うかがわせることさえ、何も出てこない。

南京市は城壁で囲まれている。城内の面積は四〇平方キロメートル。

東京二三区で六番目の江東区が四〇・二平方キロメートル、市では那覇市が三九・九八平方キロメートル(県庁所在地の中で飛び抜けて狭い)で、ほぼ同じ広さだ。

こんな狭い所で何十万人規模の大虐殺が行われていれば、滞在していた林芙美子が気づかないはずがない。しかも新聞記者やカメラマンと行動を共にし、いつでも情報は真っ先に入る立場にいた。

ところが、繰り返すが、彼女は何らの虐殺行為も記録していない。

なぜか。

虐殺などなかったからだろう。このことについては、第八章で詳しく見ていく。

筆者が林芙美子を取り上げる理由は、その南京従軍記が一次史料であることに尽きる。〝南京事件〟とて、もう八〇年以上前の「歴史」なのだ。

歴史学者の谷口研語氏によると、「ある事件や人物と同時代に生きた人が作成したもの」が一次史料である(『歴史街道』二〇一八年六月号)。太田牛一の「信長公記」や、ルイス・フロイスの「日本史」などが、これに当たる。

では、一次史料がどうして重要なのか。

「後世成立の著述・編纂物〔注:二次史料〕には、多かれ少なかれ作者の意図的な潤色・操作・捏造が含まれている。あるいは、まるっきりの創作という可能性だってある」からだ。

もちろん、一次史料にも〝危ないもの〟はある。

①偽造された文書②文書の偽造ではないが、文書の内容が偽り③噂や伝聞──である。

しかし、「以上のような問題点はあっても、一次史料と二次史料では史料的価値の次元が違うのであり、二次史料による通説を一次史料によって否定することは可能だが、その逆はない」(谷口氏)のである。

つまり、戦後の東京裁判史観(二次史料による通説)を林芙美子の南京従軍記(一次史料)によって否定することは可能だが、その逆はない。林芙美子が南京の現場にいながら虐殺を書いていないからといって、東京裁判史観に照らして「それは嘘だ。見たはずなのに嘘をついている」と言うことはできないのだ。

東京裁判史観ともう一つ、WGIP(War Guilt Information Program)についても近年、広く知られるようになった。

これは、終戦直後からアメリカによって行われた「戦争についての罪悪感を日本人の心に植えつけるための宣伝計画」である。

文芸評論家の江藤淳氏が『閉された言語空間 占領軍の検閲と戦後日本』(一九八九年、文藝春秋)で初めて指摘したものだが、関野通夫氏が『日本人を狂わせた洗脳工作 いまなお続く占領軍の心理作戦』(二〇一五年、自由社ブックレット)で再検証してから注目されるようになった。

東京裁判にしろWGIPにしろ、どんなに論争を繰り返そうと、お互いが凝り固まった歴史観に基づいて主張しているから、解決や歩み寄りの余地はない。相手は、論破されてたまるかと思っているのだから。

だからこそ、最も重要で価値があるのは、後世の「意図的な潤色・操作・捏造」や「創作」のない、一次史料だ。特定の史観が生まれる以前の、何ものにも影響されていない史料だ。このことはいくら強調しても、し過ぎることはない。

林芙美子は、昭和五(一九三〇)年から一八(一九四三)年にかけて、北は樺太から、朝鮮、満州、支那、台湾、仏印、南は蘭印まで、驚くべき範囲を旅している。その範囲は、いわゆる大東亜共栄圏とぴったり重なる。

林芙美子ほど〝戦線〟を広く踏破した作家はいないし、おそらく軍人やジャーナリストにさえいないだろう。幸い、作家だから多くの記録を同時に残している。この足跡を検証しないのは実にもったいない。

ところが、従来の林芙美子研究には大きな弱点、空白があった。

戦後、芙美子は「戦争協力作家」という烙印を押された。その批判に遠慮して、あるいは研究者自身の自虐史観から、林芙美子と大東亜戦争の関わりの部分は、見て見ぬふりをして避けてきたのだ。

これは、宝の山が手つかずに目の前にあるようなものだ。

なにしろ、林芙美子が当時書いたものは、後世の「東京裁判史観」とは何ら関係のない「一次史料」だから、読むだけで面白い。また、どんな戦争の概説書よりも、とっつきやすいし読みやすい。それがそのまま、大東亜戦争とは何だったのかを知り、考える機会になる。

さあ、宝の山=生の史料に分け入っていこう。結果から遡らないようにしよう。きっと、いろんなことが分かってくる。

まずは昭和五年一月の台湾行きから始める。