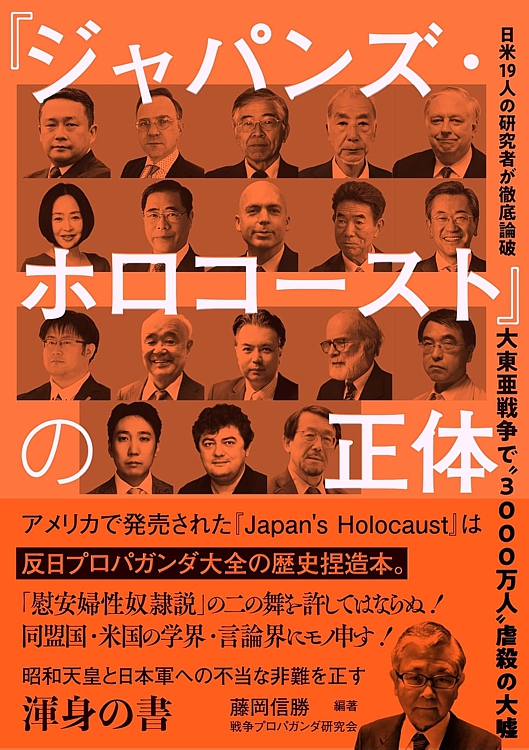

本書は藤岡信勝氏によりまとめられた。藤岡氏は「新しい歴史教科書をつくる会」の副会長を最近まで務めた人物である。本書は、リッグの著作を分析し反論するため、2024年8月から始まった一連の勉強会の成果である。会合と最終的に形になったこの書籍に寄稿した学者たちは、各分野の第一人者であり、長年、場合によっては数十年にわたりこれらの問題を研究してきた。多くはこのテーマで多数の著書を持つ専門家だ。リッグが2018年4月に日本に短期訪問された際、彼らに意見を求めなかったのは非常に残念だ。

中には、この勉強会を「反動的」「保守的」「右翼的」と呼ぶ人もいるだろう。左派的なナラティブに挑戦する人々に対し、よく投げつけられるレッテルである。しかし興味深いことに、参加者の中には若者や外国人も含まれている。重要なのは、リッグの誤った著作を見過ごさずに検証しようとするその姿勢こそが、歴史的事実の歪曲を許さないという意志の表れだという点だ。

言い換えれば、これはリッグの本の冒頭に引用されている約300年前のエドマンド・バークの言葉「悪が勝利するために必要なのは、善良な人々が何もしないことだ」に通じる。これに続く言葉を加えるなら、「不正確な学術研究やプロパガンダがはびこるために必要なのは、良心ある学者が何もしないことだ」。藤岡氏らのチームは「何かをする」ことを選んだのだ。本書はその成果だ。

リッグが持ち込んだ偏見を象徴するのは、中国当局との協力に何の抵抗も示さなかった点だ。中国政府は反日教育と日本憎悪を国是としている。リッグは中国から入手した資料を適切に検証することなく使用し、その結果、本書により数多くの欠陥が露呈し、彼の論旨は崩壊した。

日本をすべての悪の元凶として非難するリッグは、東京裁判(正式には極東国際軍事裁判)の判決に大きく影響を受けているが、本書の著者の1人が指摘しているように、東京裁判の判決は政治的判断であり、必ずしも事実に基づいていなかった。弁護側の証拠や反論の多くは法廷に提出することすら許されず、裁判は茶番と化していた。言い換えれば、勝者の裁きである。その結果として、80年、90年前の出来事について私たちは真実を完全に知ることができておらず、不完全な戦犯法廷の犠牲者になっている。真実や、資料に基づく証拠を追求する作家であるかに見えたリッグが、虚偽に依拠してしまったのは非常に残念だ。

つまり、リッグの著作は取り返しのつかないほど欠陥だらけであり、分厚い独白を読むのに費やした時間を奪われた気分だ。彼は自らの本を「ホロコースト」という挑発的な言葉で帝国日本の戦時残虐行為を糾弾する暴露本に仕立てようとした。比較ジェノサイド研究に貢献できたかもしれない内容は、過剰なレトリックと浅薄な歴史理解に終始した。道徳的憤りが方法論的厳密さを欠くとき、深刻な歴史犯罪の記述はここまで歪められ得るという警鐘こそが、『ジャパンズ・ホロコースト』の最大の意義である。

ロバート・D・エルドリッヂ