アジア主義は様々な思想家・活動家、そして又無名の日本人志士たちによって引き継がれていった。そして、政治活動そのものには参加しなかったが、アジア主義を文明論として最も深く展開した思想家が、本書で取り上げる岡倉天心だった。

岡倉天心が英文で書き、イギリス植民地支配下のインド知識人や独立運動家の間で密かに読まれた『東洋の目覚め』は、中国、インド、イスラム社会に広がる広範囲のアジア諸文明を取り上げ、アジアを一つの普遍的な文明圏として提示するものだった。そしてそのアジアは現在、西欧の植民地支配下にある(天心は日本も精神的には西欧の価値観に屈しつつあると考えていた)。天心はその現状を次の一言で表現した。

「ヨーロッパの栄光はアジアの屈辱である」(天心)。

天心は今こそ、政治的にも精神的にも、アジアは西欧と戦って自ら解放されなければならないと訴えた。アジア諸民族の民衆決起によるアジア全土での武装蜂起とゲリラ戦を謳う天心の雄弁は、アジアからの西欧近代への聖戦の呼びかけであった。

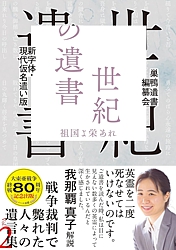

戦後社会は、戦争をすべて悪とし、聖戦なる概念は侵略の正当化とみなした。天心の思想も彼の美術史家、文明論者としての面のみが強調され「東洋の目覚め」のアジア主義的側面は軽視されるようになる。だが、アジア主義は近代日本において、西欧に抗しうる思想として、また運動として、犬養毅をはじめ政府当局者の中にも影響を与えていたのだ。確かに北一輝の処刑や中野正剛の自決に象徴されるように、民間のアジア主義はしばしば反政府思想として弾圧を受けた。だが、日本がついに欧米と決定的な対決に及んだ大東亜戦争の最中、岡倉天心は預言者として評価され、大東亜会議という場において、アジア諸民族の連帯は不充分とはいえ実現したのだ。

戦後、日本社会の近代化はほぼ完結し、福沢諭吉の脱亜論が最も説得力を持って読まれるようになった今、アジア主義は役割を終えたかに見える。だが、近代の行き着く果てである二十一世紀の現在、西欧的価値観の最も普遍的なものとされた自由と民主主義は力を失い、むき出しの覇権主義や帝国主義の論理さえもが復活している。抑圧された民族の連帯と解放に向かう理念が、今こそ必要とされているのではないだろうか。

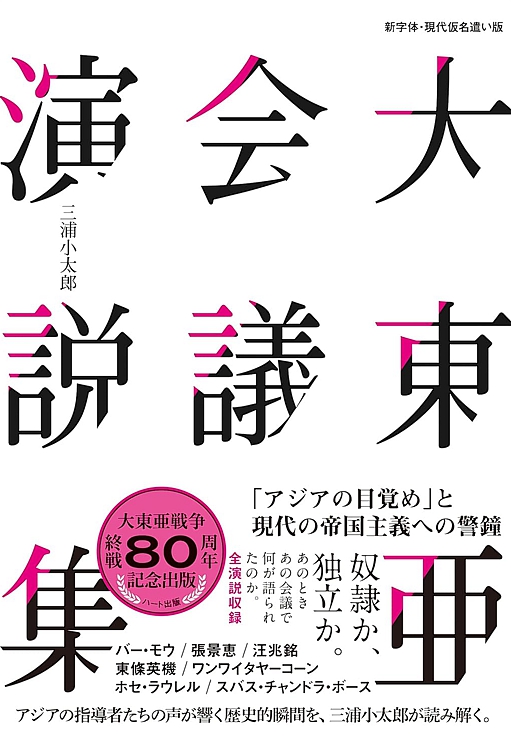

岡倉天心の思想と大東亜会議に集ったアジアの指導者たち、そして大東亜会議を開催した重光葵を中心とした先駆者の言葉を、大東亜戦争終戦八十周年の年に読み直し現在の問題としてとらえなおすこと、本書で非力な私が試みるのはそのような作業である。